互換性チェックを回避

10月になりWindows10のサポート終了が近付いてきました。

Windows11はトラブルが多いそうですが、いつまでも避けてはいられません。

そこで古いノートPC(Core i5 5200U)を試しにアップグレードしてみました。

当然ながらシステム要件を満たさないのでRufusを使いました。

これだと古いPCでも互換性チェックを回避してアップグレード出来ます。

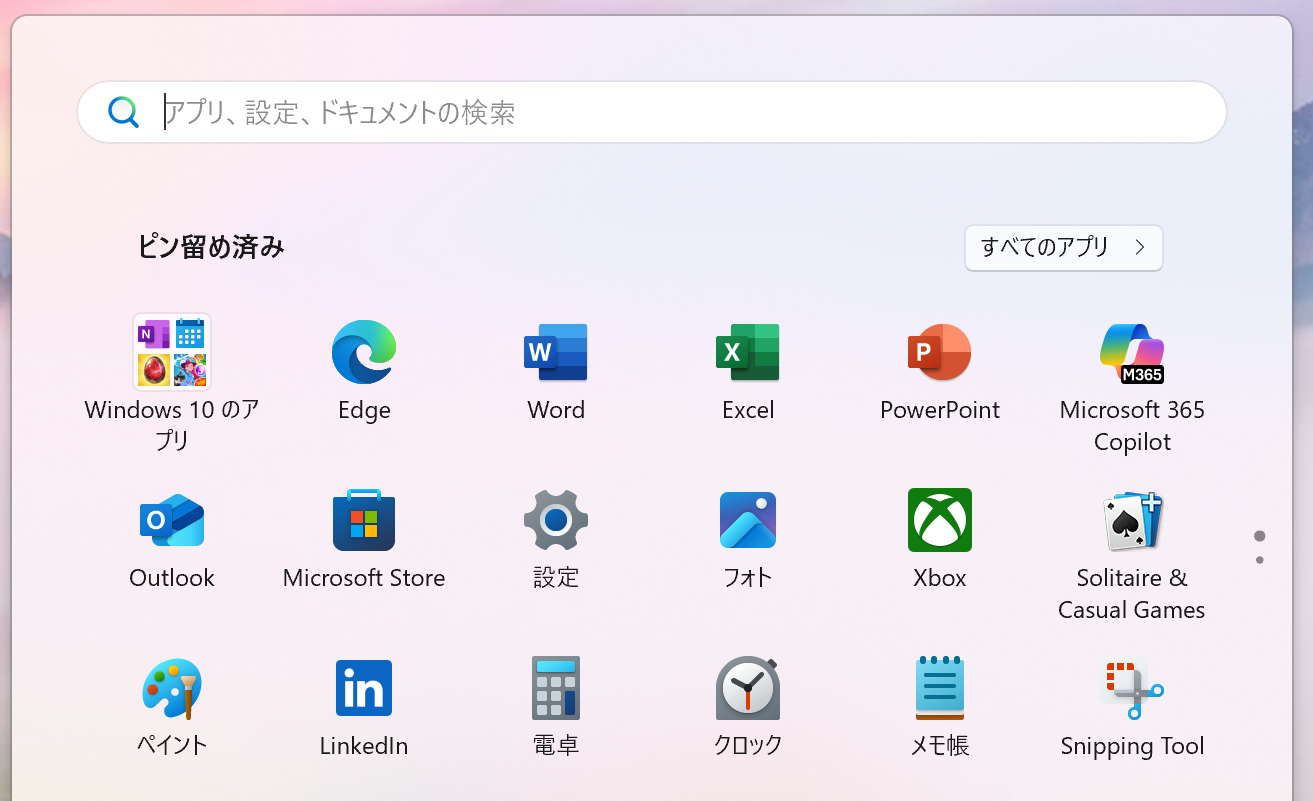

何の問題もなくアップグレード完了、以前よりも快適に動いてます。

当初ネットで噂になったような不具合は今のところありません。

BitLockerの扱いさえ誤らなければ深刻なトラブルは防げます。

回復キーは必ず作っておきましょう。

Rufusによるアップグレード

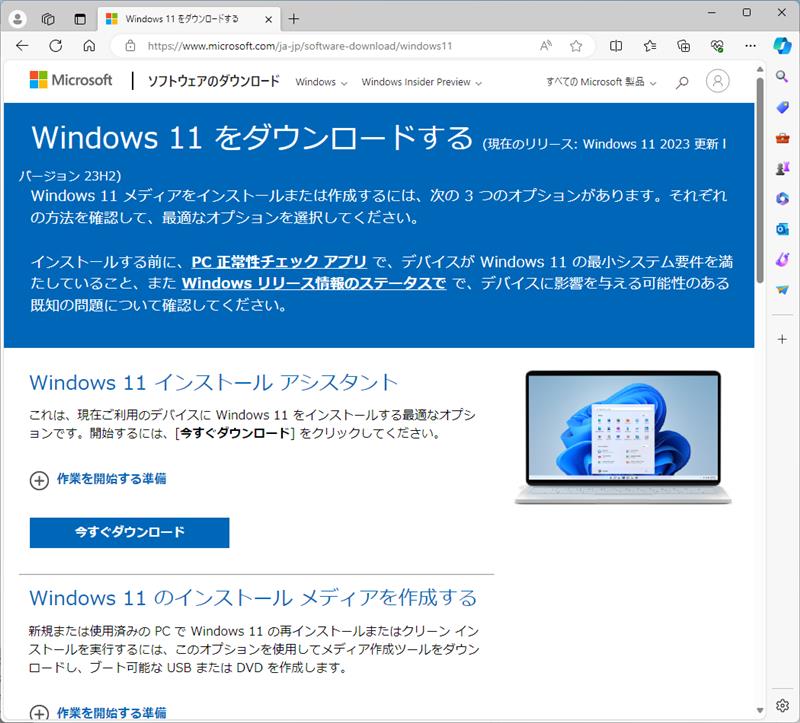

Windows11のUSBインストールメディアを作成します。

最新版のRufusとWindows11のISOイメージファイルをダウンロードします。

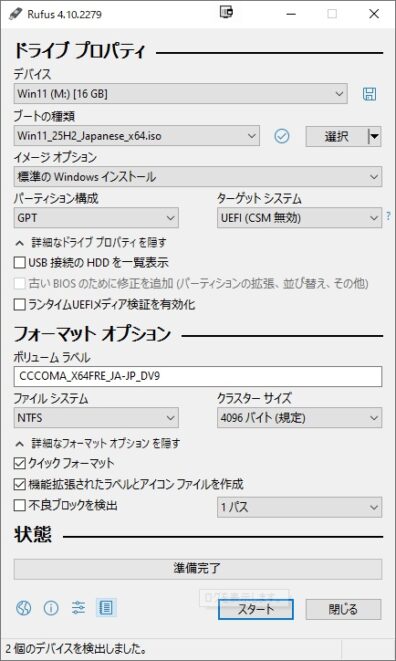

「デバイス」の項目でインストールメディアに使うUSBメモリーを指定。

「選択」でISOイメージファイルを指定すれば「ブートの種類」にWindows11が現れます。

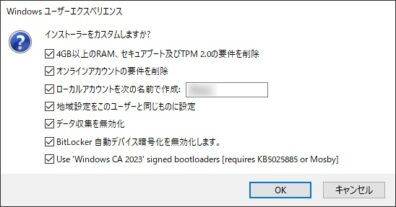

スタートボタンを押すと現れる「ユーザーエクスペリエンス」はすべてチェック。

OKボタンを押せば書き込みが始まります。(時間がかかります。)

完了したらエクスプローラーからsetup.exeを実行します。

それで上手くいかない時はインストールメディアから起動します。

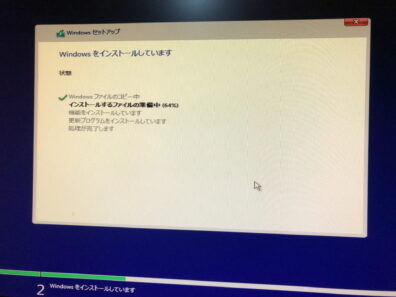

あとはWindowsの指示通りに作業を進めるだけです。

途中で警告が出たりしますが、無視して進めて問題ありません。

もっと大変な作業かと思ってましたが、拍子抜けでした。

先達の皆様が頑張ってくれたお陰でトラブルなくインスコ出来ました。

古いPCには23H2を使う

この後さらにデスクトップPCを二台アップグレードしました。

一台は簡単でしたが、もう一台(Core2Duo)は上手くいかず大変でした。

原因はなんとWindows11のバージョンにありました。

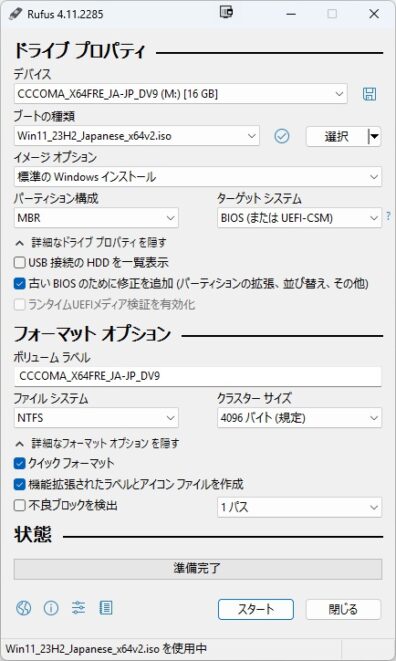

UEFIではないBIOS搭載のマザボだとUSBメモリーからの起動途中で落ちます。

その場合は現行の25H2ではなく旧バージョンの23H2を使うと上手くいきます。

しかし23H2はもうMicrosoftのサイトにもUUP dumpにもありません。

仕方なくINTERNET ARCHIVEサイトからISOイメージを入手しました。

ダウンロードの方法についてはこちらのサイトを御覧下さい。

Rufusでメディアを作る時は「古いBIOSのために修正を追加」をチェック。

ストレージがMBRの場合は「パーティション構成」をそれに合わせます。

作成したインストールメディアで起動してアップグレードします。

インストールメディアから起動した場合は新規インストールになります。

原因を突き止めてインストール画面に辿り着くまで一週間も掛かりました(汗)

機体の反応が遅い…!

アップグレード後の感想ですが、やはりWindows11は重いです。

軽量化を施せばCore i7 3770でも使えない事はないのですが、それにも限界が。

エクスプローラーなどは目に見えて反応が遅いので操作ミスしやすいです。

メインで使ってるのがこのくらい古いPCなら買い替えた方がいいかも。

自分のは自作PCなので一世代前のRyzen辺りで組み直そうか検討中です。

今使ってるWindows10を無料で更新しておけば権利を失わずに済みます。

アップグレードさえしておけば新しくPCを組む時にOS代を抑えられます。

残り日数僅かですが、取り急ぎ更新しておく事をオススメします。

この記事がアップグレード作業で困ってる方々の一助になれば幸いです。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます